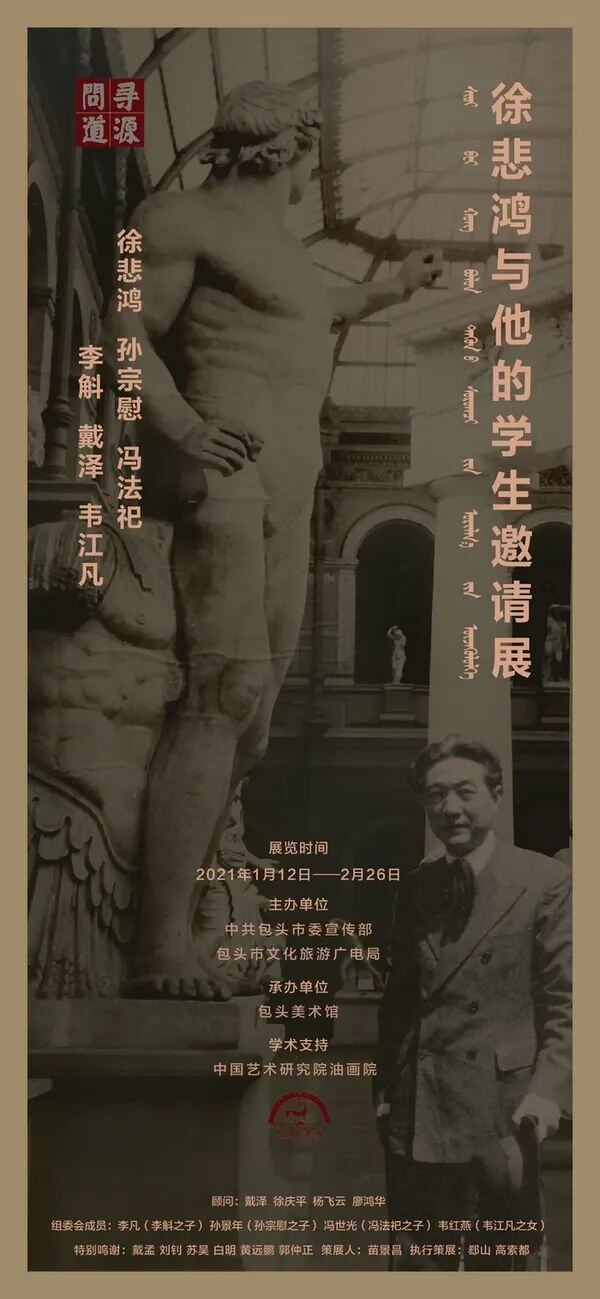

展览名称:寻源问道——徐悲鸿与他的学生邀请展

参展作者:徐悲鸿、孙宗慰、冯法祀、李斛、戴泽、韦江凡

展出日期:2021.01.12-02.26

开幕时间:2021.1.12(周二), 上午10:00(暂定)

主办单位:中共包头市委宣传部、包头市文化旅游广电局

承办单位:包头美术馆学术支持:中国艺术研究院油画院

协助单位:景泰艺术中学

展览地点:包头美术馆1号厅

前 言

文 / 徐庆平(徐悲鸿纪念馆馆长)

油画进入中国已有一百年的历史。上世纪初,在中西文化的相互影响和碰撞中,徐悲鸿等艺术家将油画从西方带回中国,并与中国文化和现实生活结合,探索出一条油画成为中国主要绘画形式的道路。

与此同时,受到近代中国社会变革与新文化运动的影响,探索中国画的改良也成为时代命题,徐悲鸿也是这个艺术思潮中的旗手。

新中国成立后,中国艺术的现实主义特色得到进一步提倡,这正是徐悲鸿的一贯主张。改革开放三十多年来,尤其是进入新世纪以后,在经济全球化的背景下,中国油画在中西文化的交流碰撞中,中国油画家能自觉坚持现实主义创作道路,探索如何以油画反映中国的现实生活,显得更加难能可贵。

所以,我们在中国油画院举办“寻源问道——徐悲鸿和他的学生们”这样一个展览,不仅是对中国近代艺术道路探索的回顾,更是对中国当代艺术发展的思考与启发。

徐悲鸿不仅是艺术家,更是美术教育家。

1918年,23岁的他成为北京大学画法研究会导师,提出了“古之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采入者融之”的中国画改良论。

1919年,他带着寻找中国艺术发展途径的使命感前往巴黎留学,遍临欧洲大师名作,深入地把握了欧洲优秀绘画传统与精神,并以中国画家的卓越才华和独特东方韵味受到法国画界瞩目。

1927年,他留学归国,致力于建立中国科学、现代的美术教学体系,强调以素描为基础,创造了解剖学、透视学与默写相结合的造型训练办法,提出了“宁方毋圆,宁脏毋净,宁拙毋巧”“致广大、尽精微”等教学原则。

他要求学生,擅西画者多临摹中国古画、擅中国画者多研究素描,以期贯通。

同时,他还特别强调要描写人民生活,做大量速写,从而能够驾驭各种题材的创作。徐悲鸿独具特色的教学不仅奠定了中国现实主义美术教育的基石,并且培养出大批美术人才,成为驰名中外的艺术大家。

本次参加展览的孙宗慰、冯法祀、李斛、戴泽、韦江凡五位先生,都是徐悲鸿在中大和北平艺专培养的优秀艺术家,他们在艺术创作上秉持着现实主义传统,将中、西方艺术进一步融会贯通,开拓新的题材与风格,并且将徐悲鸿的美术教学传统继承发扬,持续滋养着中国现代艺术的发展。

2018年, 习近平主席给戴泽等八位中央美术学院教授回信中提到,要“以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作。”要想知道什么是真正的艺术、艺术家的责任、艺术的意义,我们可以从这些前辈艺术家的身上得到无穷的启示。

部分展出作品

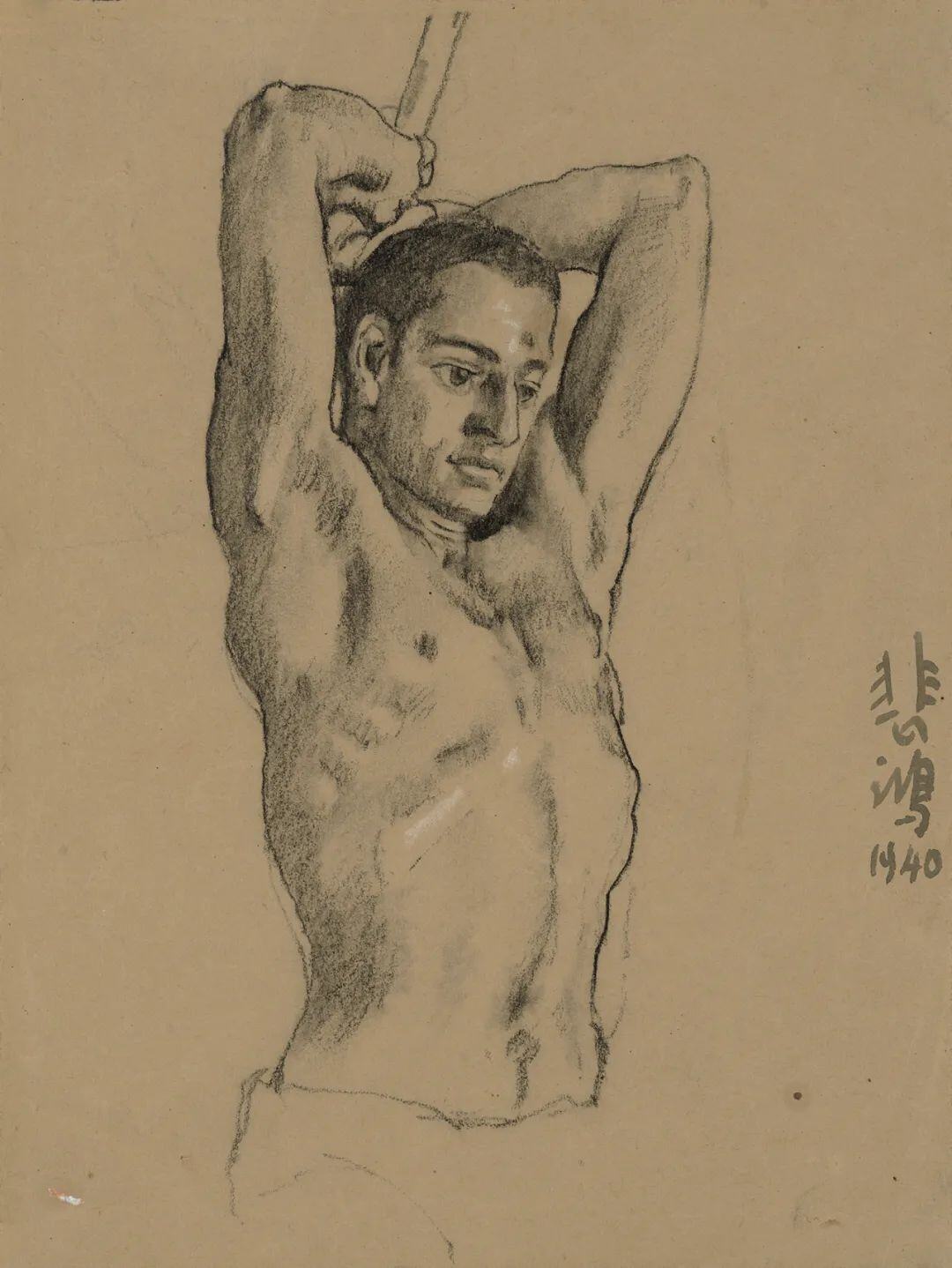

徐悲鸿《愚公移山》素描之一,1940年,25x19cm

徐悲鸿《愚公移山》(手稿),1940年,45.5x33cm

孙宗慰《人物像》,布面油画,36x28cm

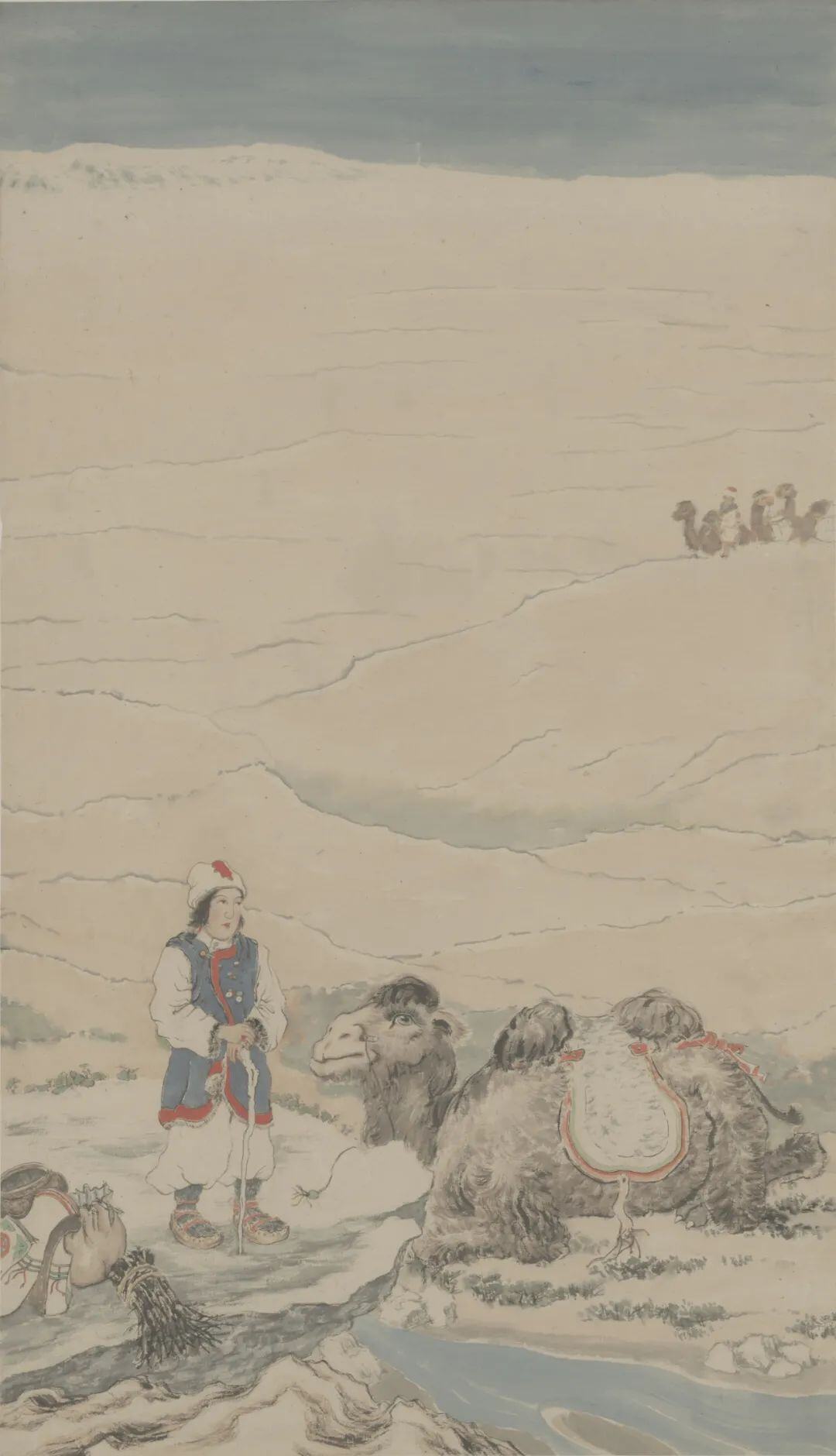

孙宗慰《塞上一景》,1944年,国画,130x92cm

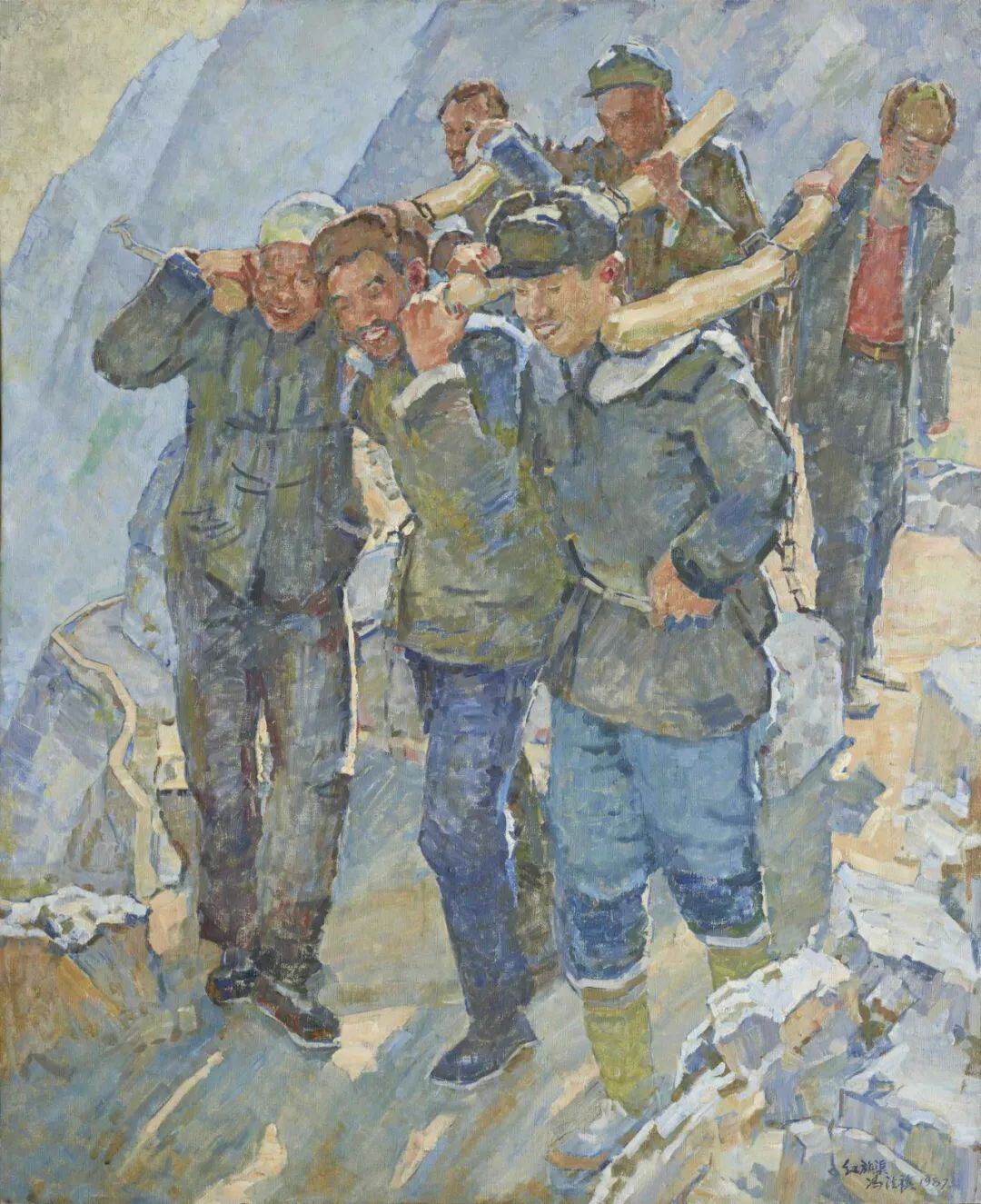

冯法祀《红旗渠》,1987年,布面油画,146x120cm

冯法祀 《廖静文女士肖像》, 1999年,布面油画,130x97cm

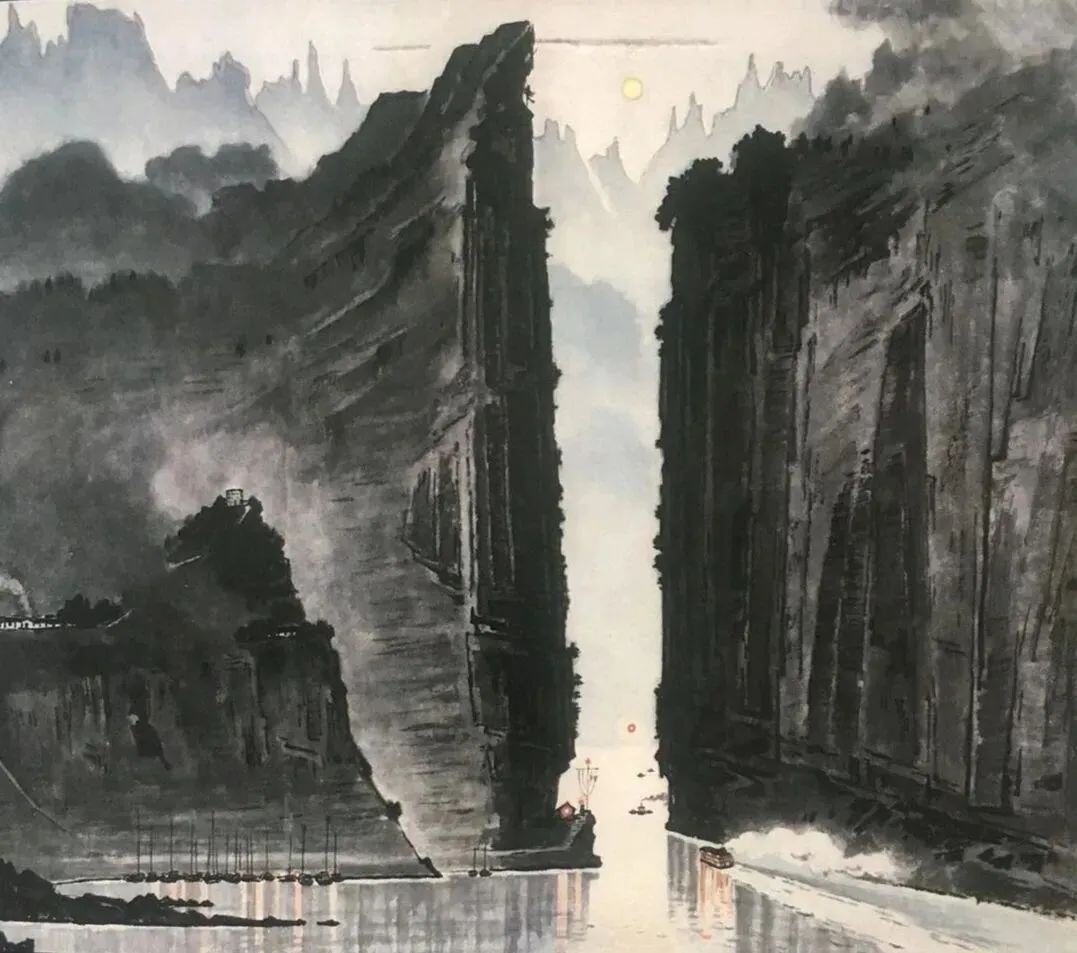

李斛 《三峡夜航》,1972年,纸本彩墨,87x68cm

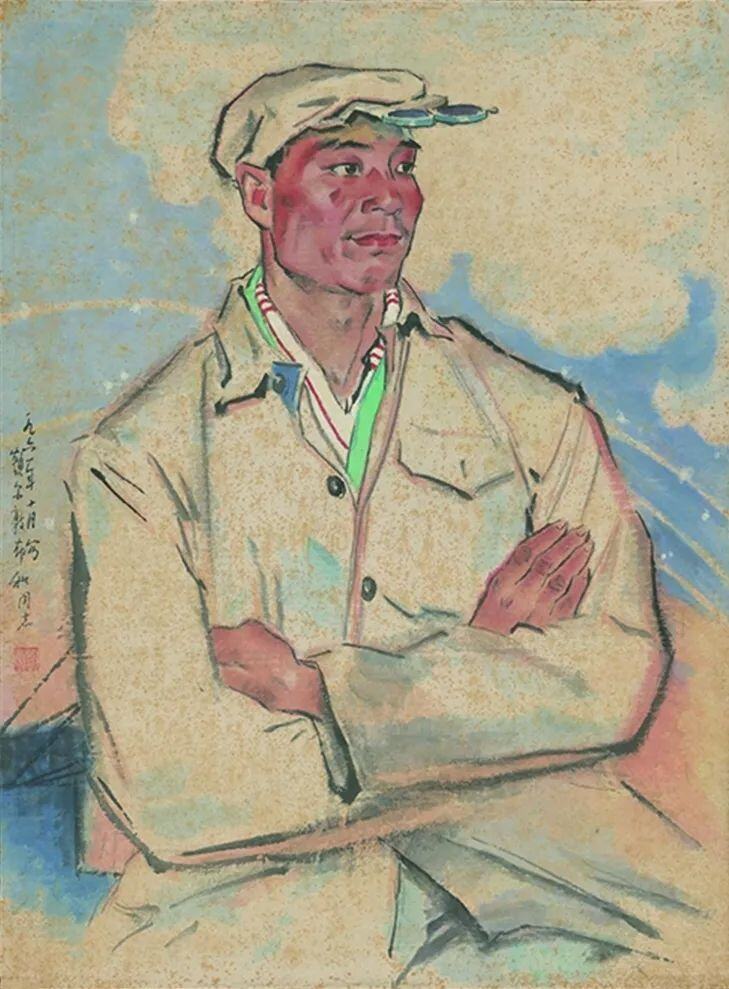

李斛《额尔敦布和同志》,1961年,纸本水墨,81x60cm

戴泽《南山远眺》,1987年,纸本国画,69x34cm

戴泽《艺术圣殿的入口》,1953年,纸本水彩,24.5×32.5cm

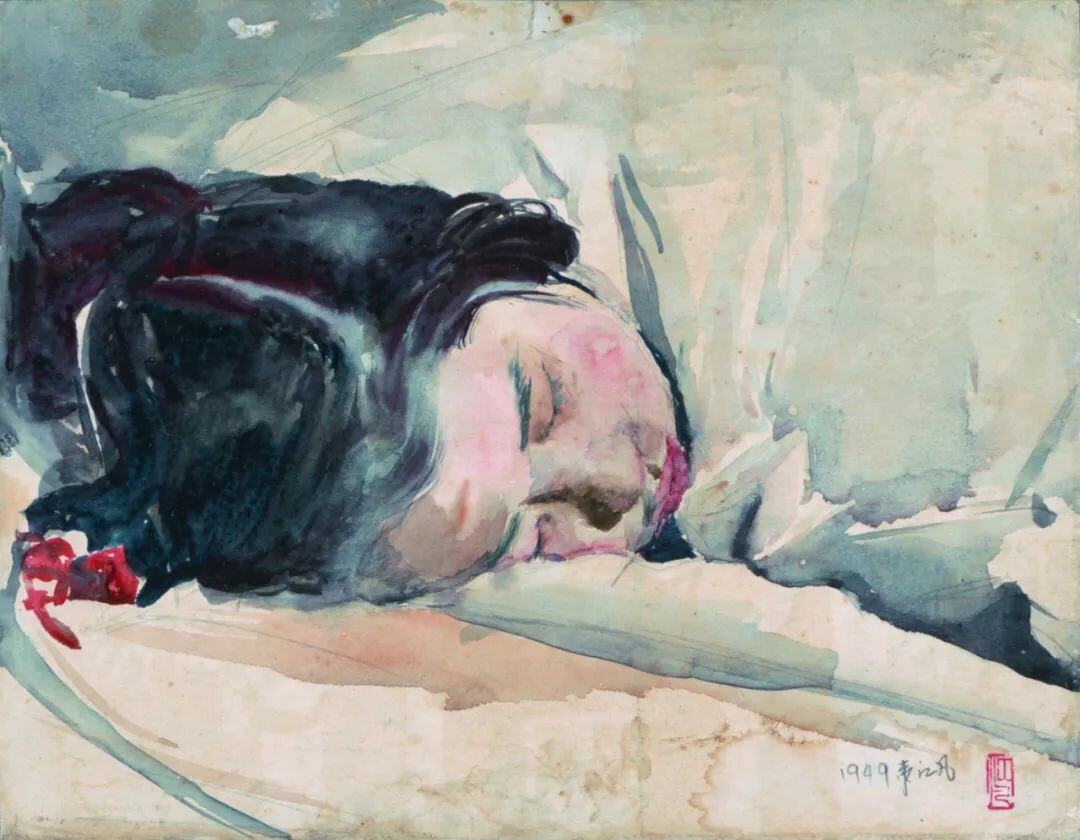

韦江凡《女孩》,1949年,水彩,18.7X24cm

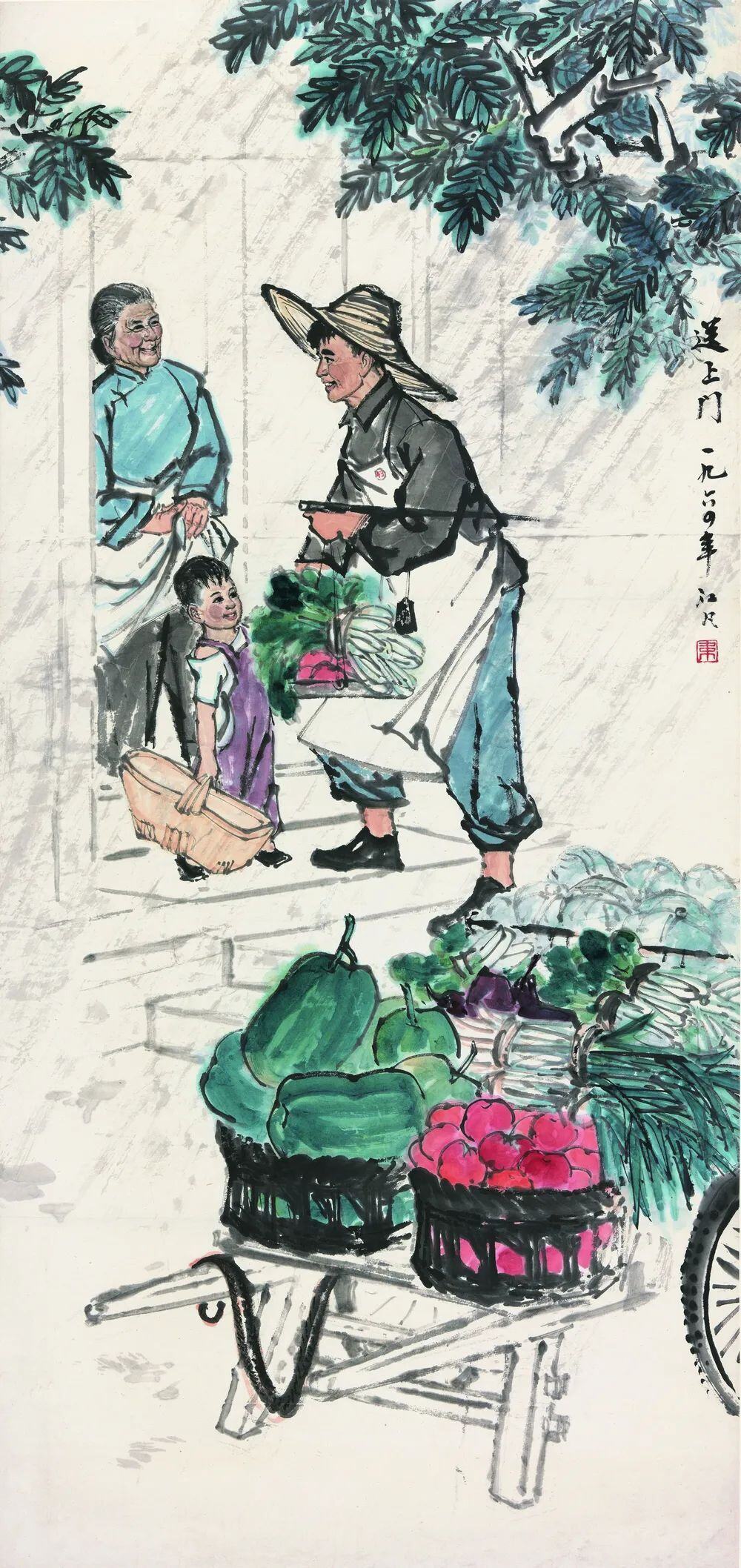

韦江凡《送上门》,1964年,纸本彩墨 ,152X72cm

来源:包头美术馆

请输入验证码